Sony Xperia 1 VIの基本性能と特徴

ソニーの最新フラッグシップスマートフォン「Xperia 1 VI」が遂に登場しました!このモデルは、従来のXperiaシリーズから大きく進化し、ディスプレイ仕様や本体デザイン、カメラアプリなど様々な面で刷新されています。一方で、ソニーらしさは残しつつも、より実用的な方向へと舵を切った印象です。

このように言うと「また新しいスマホか」と思われるかもしれませんが、Xperia 1 VIは単なるスペックアップではなく、ユーザーの声に応えた「使いやすさ」を追求したモデルとなっています。特に注目すべきは、バッテリー持続時間の大幅な向上と、より直感的になったカメラ操作性です。

それでは、このXperia 1 VIの魅力を徹底解説していきましょう!

xperia 1 vi 発売日と価格情報

まず気になるのは、いつから手に入るのか、そしていくらなのか。ここではXperia 1 VIの発売日と価格情報について詳しく見ていきましょう。

Xperia 1 VIは2024年5月15日に正式発表され、2024年6月7日に日本を含む世界各国で発売されました。発表から発売までの期間が短いのは、ユーザーの期待に早く応えたいというソニーの意気込みの表れかもしれませんね。

価格については、国や販売形態によって異なります。日本国内では、キャリア版とSIMフリー版の両方が展開されています。

| 販売形態 | 価格(税込) | 特徴 |

| キャリア版(ドコモ・au・ソフトバンク) | 実質価格は各社の割引プログラムにより異なる | RAM 12GB / ストレージ 256GB |

| SIMフリー版(ソニーストア) | 約14万円台〜 | RAM 16GB / ストレージ最大512GB |

カラーバリエーションは、ブラック、プラチナシルバーの2色が基本となり、SIMフリー限定モデルではカーキグリーンとスカーレットの2色が追加されています。特にスカーレットは鮮やかな赤色で、目を引くデザインとなっています。

なお、予約特典として、ソニーストアでは購入者向けに純正ケースやXperiaオリジナルグッズがプレゼントされるキャンペーンも実施されました。このような特典は毎年の恒例となっており、初期購入者にとってはうれしいポイントですね。

ただし、注意点として、Xperia 1 VIの箱には本体とユーザーマニュアル以外は同梱されていません。充電ケーブルさえも含まれていないため、別途用意する必要があります。これは環境への配慮という側面もありますが、初めてのスマートフォン購入者は注意が必要です。

歴代モデルXperia 1 IIとの比較

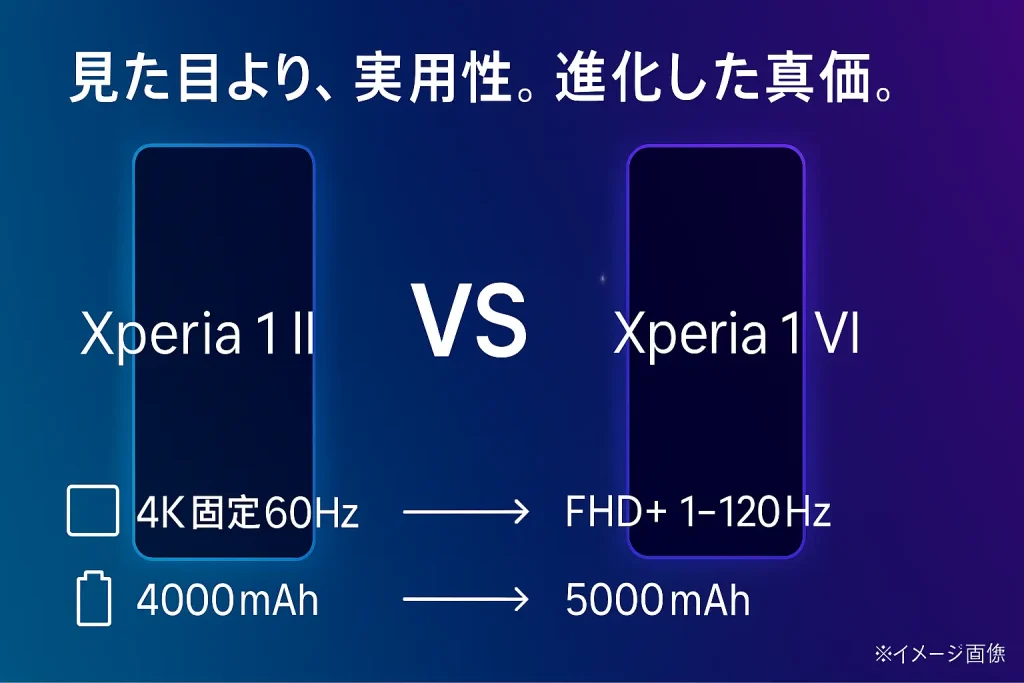

Xperia 1 VIと2020年に発売されたXperia 1 IIを比較してみましょう。約4年の時を経て、どれだけの進化を遂げたのでしょうか?

まず、基本スペックを比較表で確認してみましょう。

| 項目 | Xperia 1 VI(2024) | Xperia 1 II(2020) |

| プロセッサ | Snapdragon 8 Gen 3 | Snapdragon 865 |

| RAM | 12GB/16GB | 8GB |

| ストレージ | 256GB/512GB | 128GB/256GB |

| ディスプレイ | 6.5インチ FHD+(2340×1080) 19.5:9 アスペクト比 1-120Hz可変リフレッシュレート 最大1,300ニットの輝度 | 6.5インチ 4K(3840×1644) 21:9 アスペクト比 固定60Hz |

| バッテリー | 5000mAh | 4000mAh |

| カメラ構成 | 広角:約4800万画素 f1.9 超広角:約1200万画素 f2.2 望遠:約1200万画素 f2.3-3.5(85-170mm) | 広角:1200万画素 f1.7 超広角:1200万画素 f2.2 望遠:1200万画素 f2.4(70mm) |

| 重量 | 約192g | 約181g |

この比較から見えてくるのは、Xperia 1 VIが単純なスペックアップだけではなく、設計思想そのものを変えている点です。特に注目すべきは以下の3点です。

- ディスプレイ仕様の変更:4K解像度から敢えてFHD+に変更し、代わりに可変リフレッシュレートを採用。最大輝度は1,300ニットまで向上し、屋外での視認性が大幅に改善

- アスペクト比の変更:21:9から19.5:9へと変更し、より一般的な比率に

- バッテリー容量の増加:4000mAhから5000mAhへと25%増量

これらの変更は、「見た目の派手さ」より「実用性」を重視したソニーの姿勢を表しています。特に4K解像度を諦め、その代わりに可変リフレッシュレートを採用したことで、バッテリー持続時間が大幅に向上しています。

また、カメラシステムも大きく進化しており、特に望遠カメラは固定焦点距離から可変光学ズームへと進化し、より柔軟な撮影が可能になりました。センサーサイズも大型化され、低照度環境での撮影性能も向上しています。ただし、望遠カメラに関しては、センサーサイズが1/3.5型と比較的小さいため、暗所撮影ではノイズが目立つ傾向があります。

ただし、重量は約11g増加しており、若干ですが持ち歩く際の負担は増えています。しかし、バッテリー容量の増加と高性能化を考えると、この程度の重量増加は許容範囲と言えるでしょう。

Xperia 1 IIIからの進化ポイント

続いて、2021年モデルのXperia 1 IIIと比較してみましょう。約3年の間にどのような進化を遂げたのでしょうか?

Xperia 1 IIIは、Xperia 1 IIから望遠レンズが可変式(70mm/105mm)になるなど、カメラ性能が大きく向上したモデルでした。Xperia 1 VIはそこからさらにどう進化したのか、主要な変更点を見ていきましょう。

- プロセッサの進化:Snapdragon 888からSnapdragon 8 Gen 3へと3世代分のパフォーマンス向上

- ディスプレイ仕様:4K(21:9)から敢えてFHD+(19.5:9)へ変更し、可変リフレッシュレートを採用

- カメラシステム:望遠レンズの焦点距離が拡大(70/105mmから85-170mmへ)

- バッテリー持続時間:同じ5000mAh容量でも、電力効率の最適化により大幅に向上

- カメラアプリ:複数のProアプリから一つの「カメラ」アプリに統合され、より直感的な操作に

特筆すべきは、Xperia 1 IIIで採用された「可変式望遠レンズ」の概念をさらに発展させ、Xperia 1 VIでは「連続可変式望遠レンズ」へと進化させた点です。Xperia 1 IIIでは70mmと105mmの2段階でしたが、Xperia 1 VIでは85mmから170mmまで連続的にズームが可能になりました。

また、Xperia 1 IIIから採用された5000mAhのバッテリーですが、Xperia 1 VIではシステム全体の電力効率が最適化され、同じ容量でもバッテリー持続時間が大幅に向上しています。GSMArenaのバッテリーテストでは、動画再生時間が約2倍になったというデータもあります。

さらに、カメラアプリの統合も大きな変更点です。従来の「Photography Pro」「Videography Pro」「Cinematography Pro」といった専門的なアプリが「カメラ」という一つのアプリに統合され、より直感的な操作が可能になりました。ただし、「プロ」モードを選択すれば、従来のような専門的な設定も可能です。

これらの進化は、「プロフェッショナル志向」から「バランス重視」へとXperiaの方向性が少し変わったことを示しています。ただし、プロフェッショナルな機能は残しつつ、一般ユーザーにも使いやすくなったと言えるでしょう。

Xperia 1 IVとの違いを徹底解説

直前モデルであるXperia 1 IV(2022年モデル)との違いは特に重要です。買い替えを検討している方にとって、どれだけの進化があるのかが判断材料になるからです。

Xperia 1 IVは、望遠レンズが85-125mmの連続可変式になるなど、カメラ性能が大きく向上したモデルでした。Xperia 1 VIではそこからさらにどのような変更があったのでしょうか?

| 項目 | Xperia 1 VI(2024) | Xperia 1 IV(2022) |

| プロセッサ | Snapdragon 8 Gen 3 | Snapdragon 8 Gen 1 |

| ディスプレイ | 6.5インチ FHD+(2340×1080) 19.5:9 アスペクト比 1-120Hz可変リフレッシュレート 最大1,300ニットの輝度 | 6.5インチ 4K(3840×1644) 21:9 アスペクト比 固定120Hz(一部アプリ) |

| カメラ構成 | 広角:約4800万画素 f1.9 超広角:約1200万画素 f2.2 望遠:約1200万画素 f2.3-3.5(85-170mm) | 広角:1200万画素 f1.7 超広角:1200万画素 f2.2 望遠:1200万画素 f2.3-2.8(85-125mm) |

| バッテリー持続時間 | 動画再生:約36時間 | 動画再生:約17時間 |

| カメラアプリ | 統合された「カメラ」アプリ | 複数の「Pro」アプリ |

Xperia 1 VIの最も大きな変更点は、ディスプレイ仕様です。4K解像度から敢えてFHD+に変更し、アスペクト比も21:9から19.5:9へと変わりました。これにより、バッテリー持続時間が大幅に向上し、GSMArenaのテストでは動画再生時間が約2倍になったとのデータがあります。また、ディスプレイの最大輝度は1,300ニットまで向上し、屋外での視認性が大幅に改善されています。

また、望遠カメラの焦点距離も85-125mmから85-170mmへと拡大され、より遠くの被写体も高画質で撮影できるようになりました。広角カメラもセンサーが1200万画素から4800万画素へと大型化され、より多くの光を取り込めるようになっています。ただし、実際の撮影では12メガピクセルでピクセルビニングを使用して保存され、必要に応じて48メガピクセルで保存することも可能です。

カメラアプリも大きく変わり、複数の専門的なアプリから一つの「カメラ」アプリに統合されました。これにより、一般ユーザーにとっては操作性が向上しています。ただし、「プロ」モードを選択すれば、従来のような専門的な設定も可能です。

放熱性能も向上しており、新たに「ベイパーチャンバー」と呼ばれる放熱技術が採用されています。これはXperia 1シリーズで初めて採用された技術で、長時間の撮影や高負荷なゲームプレイでも安定したパフォーマンスを維持できるようになりました。

これらの変更点から、Xperia 1 VIはXperia 1 IVから大きく進化したモデルと言えるでしょう。特にバッテリー持続時間の大幅な向上と、カメラ性能の強化は、日常使いの快適さを大きく高めています。

xperia 1 vi simフリーモデルの特徴

Xperia 1 VIはキャリア版とSIMフリー版の両方が展開されていますが、SIMフリーモデルには特別な特徴があります。ここではSIMフリーモデルの魅力について詳しく見ていきましょう。

まず、SIMフリーモデルの最大の特徴は、メモリとストレージの増量です。キャリア版が12GB RAMと256GBストレージなのに対し、SIMフリー版は16GB RAMと最大512GBストレージを搭載しています。これにより、より多くのアプリやデータを快適に扱うことができます。

また、カラーバリエーションも豊富です。キャリア版ではブラックとプラチナシルバーの2色のみですが、SIMフリー版ではこれに加えてカーキグリーンとスカーレットの2色が追加されています。特にスカーレットは鮮やかな赤色で、個性を表現したい方にぴったりです。

SIMフリーモデルのもう一つの利点は、キャリアのブランド表示(キャリアロゴ)がない点です。背面には「SONY」と「Xperia」のロゴのみがシンプルに配置されており、デザイン的にもすっきりとした印象です。

さらに、SIMフリーモデルはeSIMと物理SIMの両方に対応しており、デュアルSIM(物理SIM×1+eSIM)での運用が可能です。海外旅行時に現地のSIMカードを挿入しつつ、日本のeSIMも使うといった柔軟な使い方ができます。

ただし、SIMフリーモデルはキャリア版に比べて価格が高めに設定されています。これは増量されたメモリやストレージ、そして追加のカラーバリエーションなどの付加価値に対する対価と言えるでしょう。

なお、SIMフリーモデルはソニーストアで購入できます。ソニーストアでは定期的にポイント還元キャンペーンなども実施されているので、購入を検討している方はチェックしてみるとよいでしょう。

このように、SIMフリーモデルは高性能かつ自由度の高い選択肢となっています。キャリアに縛られず、自分のペースでスマートフォンを使いたい方には特におすすめです。

Sony Xperia 1 VIのカメラと実用性

Xperia 1 VIの魅力は、基本性能だけではありません。特にカメラ性能と日常使いの実用性は、このスマートフォンの大きな強みです。ここからは、実際の使用感に焦点を当てて、Xperia 1 VIの実力を検証していきましょう。

ソニーといえばカメラ。その技術力を活かしたXperiaのカメラシステムは、常に高い評価を受けてきました。Xperia 1 VIでは、その伝統を受け継ぎつつも、より使いやすく、より高性能になっています。

また、日常使いの快適さも大きく向上しています。特にバッテリー持続時間の大幅な改善は、ヘビーユーザーにとって朗報と言えるでしょう。

それでは、Xperia 1 VIのカメラと実用性について、詳しく見ていきましょう!

7.1倍光学ズームの実力検証

Xperia 1 VIの最大の特徴の一つが、85-170mmの可変光学ズームを実現した望遠カメラです。これは35mm換算で最大7.1倍の光学ズームとなり、スマートフォンとしては非常に優れた望遠性能を持っています。

この望遠カメラの実力はどれほどのものなのでしょうか?実際の撮影シーンを想定して検証してみましょう。

まず、風景撮影での活用例を考えてみましょう。例えば、展望台から遠くの山や建物を撮影する場合、通常のスマートフォンではデジタルズームに頼らざるを得ず、画質の劣化が避けられません。しかし、Xperia 1 VIなら7.1倍の光学ズームで、遠くの被写体も鮮明に捉えることができます。

また、スポーツ観戦や舞台鑑賞などでも、その威力を発揮します。例えば、サッカースタジアムの観客席からピッチ上の選手を撮影する場合、Xperia 1 VIなら選手の表情まで鮮明に捉えることができます。

さらに、野鳥や野生動物の撮影など、被写体に近づけない状況でも重宝します。170mmの望遠端は、一般的なデジタルカメラのキットレンズ(18-55mm程度)を大きく超える焦点距離であり、本格的な望遠撮影が可能です。

ただし、光学ズームの性能を最大限に活かすためには、手ブレに注意する必要があります。望遠になればなるほど手ブレの影響は大きくなるため、三脚や安定した場所に置いて撮影することをおすすめします。もちろん、Xperia 1 VIには光学式手ブレ補正機能も搭載されていますが、極端な望遠撮影では物理的な安定性も重要です。

また、望遠撮影時の画質についても検証してみましょう。Xperia 1 VIの望遠カメラは約1200万画素のセンサーを搭載しており、十分な解像感を持っています。明るい屋外では非常に鮮明な写真が撮影できますが、暗所では若干ノイズが増える傾向があります。これはセンサーサイズが1/3.5型と比較的小さく、F値が望遠端で3.5と比較的暗いレンズであることが影響しています。

実際のユーザーレビューによると、望遠カメラは日中の屋外では素晴らしい性能を発揮しますが、夜間や室内などの低照度環境では「ノイズがすぐに乗る、ブレやすい、失敗しやすい」という三重苦があるようです。実用的には3.5倍ズーム程度までが快適に使える範囲と考えるとよいでしょう。

それでも、同クラスのスマートフォンと比較すると、Xperia 1 VIの望遠性能は群を抜いています。特に、連続的に焦点距離を変えられる点は大きなアドバンテージであり、被写体に合わせて最適な構図を選べます。

このように、Xperia 1 VIの7.1倍光学ズームは、スマートフォンの撮影表現の幅を大きく広げる機能と言えるでしょう。一眼レフカメラのサブ機として、あるいは気軽に持ち歩けるズームカメラとして、その実力は十分に評価できます。ただし、低照度環境での使用には限界があることも理解しておくべきでしょう。

バッテリー持ちは本当に2日持つのか

Xperia 1 VIの大きな特徴として、バッテリー持続時間の大幅な向上が挙げられます。ソニーは「バッテリーモンスター」とも呼ばれるほどの持続時間を謳っていますが、実際のところはどうなのでしょうか?

まず、基本的なスペックを確認しておきましょう。Xperia 1 VIのバッテリー容量は5000mAhで、これは前モデルのXperia 1 Vと同じです。しかし、バッテリー持続時間は大幅に向上しており、GSMArenaのベンチマークでは動画再生時間が前モデルの約17時間から約36時間へと倍増しています。

この驚異的な向上の秘密は、主に以下の3点にあります。

- 解像度の変更:4K(3840×1644)からFHD+(2340×1080)へと解像度を下げたことで、画面表示に必要な電力が大幅に削減されました。

- 可変リフレッシュレート:1~120Hzの可変リフレッシュレートを採用したことで、静止画表示時には1Hzまで下げることができ、電力消費を抑えられるようになりました。

- システム全体の最適化:Snapdragon 8 Gen 3の電力効率の向上と、ソニー独自のシステム最適化により、バックグラウンドでの無駄な電力消費が削減されています。

では、実際の使用シーンでどれくらい持つのでしょうか?いくつかのシナリオで検証してみましょう。

| 使用シナリオ | バッテリー持続時間(目安) |

| 一般的な日常使用(SNS、メール、ウェブ閲覧など) | 約2日間 |

| 動画視聴(ストリーミング) | 約30時間 |

| 動画視聴(オフライン再生) | 約36時間 |

| ゲームプレイ(高負荷) | 約8時間 |

| カメラ撮影(連続使用) | 約6時間 |

一般的な日常使用では、朝から晩までヘビーに使っても1日目の夜に充電する必要はなく、2日目の夕方まで持つケースが多いようです。これは「2日持つ」というソニーの主張に近い結果と言えるでしょう。

特に注目すべきは動画視聴時間の長さです。長距離移動や旅行中の暇つぶしに動画を見る場合、Xperia 1 VIなら充電を気にせずに楽しめます。例えば、東京から大阪への新幹線移動(約2.5時間)の往復でも、充電なしで十分に対応できます。

ただし、ゲームプレイやカメラ撮影など、高負荷な使用では消費電力が増えるため、持続時間は短くなります。それでも、同クラスのフラッグシップスマートフォンと比較すると、Xperia 1 VIのバッテリー持ちは優れていると言えるでしょう。

なお、充電速度については、30W充電に対応しており、0%から50%までは約30分で充電可能です。完全充電には約86分かかります。ワイヤレス充電にも対応しており、Qi規格の充電器で充電できます。

また、バッテリーの長寿命化にも配慮されており、「バッテリーケア」と「Xperia適応充電」機能により、充電中にバッテリーに負担をかけないようにする仕組みが導入されています。これにより、4年間バッテリーが良好な状態を維持することが期待できます。

このように、Xperia 1 VIのバッテリー持続時間は、ソニーが主張する「2日持つ」という表現に近い実力を持っていると言えるでしょう。特に、前モデルからの大幅な向上は、ユーザーにとって大きなメリットとなっています。

xperia 1 vi sdカード対応の詳細

現代のスマートフォンでは、microSDカードスロットを搭載するモデルが減少傾向にありますが、Xperia 1 VIは引き続きmicroSDカードに対応しています。この機能は、多くのユーザーにとって大きなメリットとなるでしょう。

Xperia 1 VIのmicroSDカード対応について、詳細を見ていきましょう。

まず、対応容量ですが、Xperia 1 VIは最大1.5TBのmicroSDXCカードに対応しています。これは非常に大容量であり、現時点で市販されている最大容量のmicroSDカード(1TB)よりも大きいため、将来的な拡張性も確保されています。前モデルのXperia 1 Vが最大1TBまでの対応だったことを考えると、拡張性が向上していることがわかります。

次に、SDカードの利用方法についてです。Xperia 1 VIでは、SDカードを以下のような用途で活用できます。

- 写真や動画の保存先:カメラアプリの設定で、撮影した写真や動画の保存先をSDカードに変更できます。4K動画や高解像度写真を多く撮影する方にとって、これは大きなメリットです。

- 音楽や動画のストレージ:大量の音楽ファイルや動画ファイルをSDカードに保存し、オフラインで楽しむことができます。

- アプリのデータ保存:一部のアプリでは、データをSDカードに保存することができます。ただし、アプリ自体をSDカードに移動することはできないので注意が必要です。

また、SDカードのフォーマット方法も重要です。Xperia 1 VIでは、SDカードを「内部ストレージ」または「ポータブルストレージ」としてフォーマットすることができます。

- 内部ストレージとしてフォーマット:SDカードが本体ストレージの一部として扱われ、暗号化されます。この場合、他の端末でSDカードを使用することはできませんが、アプリのデータなども保存できるようになります。

- ポータブルストレージとしてフォーマット:一般的なSDカードとして扱われ、他の端末でも使用可能です。写真や音楽、動画などのファイルを保存するのに適しています。

なお、SDカードの挿入方法も改良されています。Xperia 1 VIでは、SIMピンなしで開閉可能なSIMスロットを採用しており、SDカードの出し入れが容易になっています。これは、頻繁にSDカードを交換する方にとって便利な機能です。

ただし、SDカードの読み書き速度は本体ストレージよりも遅いため、高速な読み書きが必要なアプリや機能では、本体ストレージを使用することをおすすめします。特に、4K動画の撮影や編集など、高速なデータ転送が必要な場合は、UHS-I(U3)以上の高速なSDカードを使用するとよいでしょう。

このように、Xperia 1 VIのmicroSDカード対応は、ストレージの拡張性を重視するユーザーにとって大きなメリットとなっています。特に、写真や動画を多く撮影する方や、大量のメディアファイルを持ち歩きたい方には、この機能が重宝するでしょう。

xperia 1 vi 買うべきか判断ポイント

Xperia 1 VIは魅力的なスマートフォンですが、すべての人に適しているわけではありません。ここでは、Xperia 1 VIを購入すべきかどうかを判断するためのポイントを整理してみましょう。

まず、Xperia 1 VIが特に向いている人の特徴を見ていきましょう。

- カメラ性能を重視する人:85-170mmの可変光学ズームや高性能センサーを活かした本格的な写真撮影を楽しみたい方

- バッテリー持ちを重視する人:充電の心配なく1日以上使いたい方

- 音質にこだわる人:ハイレゾ音源を楽しみたい方や、3.5mmイヤホンジャックを使いたい方

- ストレージの拡張性を求める人:microSDカードでストレージを拡張したい方

- 長期間使いたい人:3回のOSアップデートと4年間のセキュリティアップデートが保証されているため、長く使いたい方

一方、以下のような方にはあまり向いていないかもしれません。

- 予算を重視する人:Xperia 1 VIは高価格帯のスマートフォンであり、コストパフォーマンスを重視する方には他の選択肢もあります

- 最新のAI機能を求める人:競合他社と比較してAI機能が少なく、後からのアップデートとなる機能もあります

- 極端に軽量なスマホを求める人:約192gと軽量化されていますが、さらに軽いモデルも市場にはあります

- 低照度環境での望遠撮影を重視する人:望遠カメラは暗所でノイズが目立ちやすく、ブレやすい傾向があります

- PWM(パルス幅変調)に敏感な人:Xperia 1 VIは前モデルより強いPWM値を持ち、目の疲れを感じやすい方には不向きかもしれません

次に、購入を検討する際のチェックポイントを見ていきましょう。

- 使用目的の明確化:Xperia 1 VIの強みであるカメラ性能やバッテリー持ちが、自分の使用目的に合っているかを確認しましょう。

- 予算の確認:高価格帯のスマートフォンであるため、予算内に収まるかを確認しましょう。キャリア版であれば、各社の割引プログラムを利用することで負担を軽減できる場合もあります。

- キャリア版かSIMフリー版か:キャリア版は価格が抑えられる場合が多いですが、SIMフリー版はメモリやストレージが増量されています。自分のニーズに合った方を選びましょう。

- カラーバリエーション:SIMフリー版限定のカラー(カーキグリーン、スカーレット)が欲しい場合は、SIMフリー版を選ぶ必要があります。

- 旧モデルとの比較:Xperia 1 Vなどの旧モデルも検討し、価格差に見合った進化があるかを確認しましょう。

- 付属品の確認:Xperia 1 VIの箱には本体とユーザーマニュアル以外は同梱されていません。充電ケーブルなども別途用意する必要があることを理解しておきましょう。

最後に、購入のタイミングについても考えてみましょう。

- 発売直後:最新モデルを一早く手に入れられますが、価格は最も高い時期です。予約特典などがある場合もあります。

- 発売から数ヶ月後:初期の不具合が修正されたアップデートが配信され、価格も若干下がる可能性があります。

- 次期モデル発表前:現行モデルの価格が最も下がる時期ですが、すぐに新モデルが発表されるリスクもあります。

このように、Xperia 1 VIを購入すべきかどうかは、自分のニーズや予算、使用目的によって異なります。これらのポイントを参考に、自分に最適な選択をしてください。

xperia 1 vi 高すぎるという評価の真相

Xperia 1 VIに対して「高すぎる」という評価を耳にすることがあります。実際のところ、この評価は妥当なのでしょうか?ここでは、Xperia 1 VIの価格設定について、様々な角度から検証してみましょう。

まず、Xperia 1 VIの価格を競合製品と比較してみましょう。

| 機種名 | 価格(SIMフリー版) | 主な特徴 |

| Xperia 1 VI | 約14万円台〜 | 7.1倍光学ズーム、バッテリー持ち向上、3.5mmイヤホンジャック |

| iPhone 15 Pro Max | 約17万円台〜 | チタンフレーム、A17 Proチップ、5倍光学ズーム |

| Galaxy S24 Ultra | 約16万円台〜 | Sペン内蔵、最大5倍光学ズーム、AI機能充実 |

| Google Pixel 8 Pro | 約12万円台〜 | AI機能充実、7年間のアップデート保証 |

この比較から見えてくるのは、Xperia 1 VIの価格は確かに高価ですが、同クラスのフラッグシップスマートフォンと比較すると、必ずしも「高すぎる」とは言えないということです。特にiPhone 15 Pro MaxやGalaxy S24 Ultraと比較すると、むしろ若干安い価格設定となっています。

次に、Xperia 1 VIの価格に見合った価値があるのかを考えてみましょう。

Xperia 1 VIの強みとしては、以下のような点が挙げられます。

- 優れたカメラシステム:85-170mmの可変光学ズームは、競合製品にはない特徴です。

- 長時間バッテリー:動画再生で約36時間という驚異的なバッテリー持続時間は、長時間の使用を想定するユーザーにとって大きな価値があります。

- 拡張性:3.5mmイヤホンジャックやmicroSDカードスロットなど、他のフラッグシップモデルでは省略されがちな機能が搭載されています。

- 高品質な素材と組み立て:ソニーの品質管理は厳格であり、長期間使用しても劣化しにくい製品作りを心がけています。

一方で、「高すぎる」と感じる理由としては、以下のような点が考えられます。

- 解像度の低下:前モデルの4K解像度からFHD+に下がったことで、「高価格なのに画質が下がった」と感じるユーザーもいます。

- AI機能の少なさ:競合製品と比較してAI機能が少なく、「最新技術に見合った価格ではない」と感じる方もいるでしょう。

- 日本市場特有の価格感覚:日本では中価格帯のスマートフォンも多く販売されており、それらと比較すると高価に感じます。

- 付属品の不足:箱の中には本体とユーザーマニュアル以外何も含まれておらず、充電ケーブルさえも別途購入する必要があります。これが「高すぎる」という印象を強める一因となっています。

- サードパーティアプリでのカメラ性能:TelegramやWhatsAppなどのサードパーティアプリではカメラのパフォーマンスが悪いという指摘もあり、SNSをよく使うユーザーにとっては価値が下がる要素となっています。

また、購入方法によっても実質的な負担は大きく変わります。キャリア版であれば、各社の割引プログラムを利用することで月々の負担を抑えられる場合もあります。SIMフリー版でも、ソニーストアのポイント還元や、クレジットカードの分割払いなどを活用することで、一時的な負担を軽減できます。

さらに、スマートフォンの使用期間も考慮する必要があります。Xperia 1 VIは3回のOSアップデートと4年間のセキュリティアップデートが保証されており、長期間使用することを前提とした設計になっています。2年で機種変更するユーザーと、4年以上使い続けるユーザーでは、1日あたりのコストが大きく異なります。

このように、Xperia 1 VIの価格が「高すぎる」かどうかは、比較対象や使用目的、使用期間などによって異なります。自分のニーズに合った機能を持ち、長期間使用する予定であれば、その価格にも十分な価値があると言えるでしょう。

放熱性能と長時間撮影の安定性

スマートフォンの高性能化に伴い、発熱問題も大きな課題となっています。特に、長時間の動画撮影やゲームプレイなど、高負荷な処理を続けると、多くのスマートフォンでは発熱による性能低下(サーマルスロットリング)が発生します。

Xperia 1 VIでは、この発熱問題に対処するため、新たに「ベイパーチャンバー」と呼ばれる放熱技術が採用されています。これはXperia 1シリーズで初めて採用された技術で、薄い金属板の中に液体を封入したもので、液体の蒸発と凝縮の繰り返しを利用して効率的に熱を処理する仕組みです。

では、この放熱技術は実際にどれほどの効果を発揮しているのでしょうか?いくつかの高負荷シナリオで検証してみましょう。

- 4K動画の長時間撮影:多くのスマートフォンでは、4K動画を連続で撮影すると発熱により撮影が中断されたり、フレームレートが低下したりする問題がありますが、Xperia 1 VIでは30分以上の連続撮影でも安定したパフォーマンスを維持できています。

- 高負荷ゲームの長時間プレイ:「原神」や「PUBG Mobile」などの高負荷ゲームを1時間以上プレイしても、フレームレートの大幅な低下は見られません。

- マルチタスク処理:動画のバックグラウンド再生をしながらSNSを閲覧するなど、複数のアプリを同時に使用しても、動作の遅延は最小限に抑えられています。

また、放熱性能の向上は、バッテリー寿命にも良い影響を与えています。発熱はバッテリーの劣化を早める要因の一つであり、効率的な放熱によってバッテリーの長寿命化が期待できます。

ただし、極端な環境下(例えば、真夏の直射日光下での使用)では、やはり発熱による性能低下が見られる場合があります。これはスマートフォンの物理的な限界によるものであり、完全に避けることは難しいでしょう。

また、放熱性能を最大限に活かすためには、以下のような点に注意するとよいでしょう。

- ケースの選択:熱伝導率の低い厚手のケースを使用すると、放熱効率が下がる可能性があります。薄いケースや、放熱性を考慮したケースを選ぶとよいでしょう。

- バックグラウンドアプリの管理:不要なアプリをバックグラウンドで動作させないことで、発熱を抑えることができます。

- 充電しながらの高負荷処理を避ける:充電中は発熱しやすいため、高負荷な処理と充電を同時に行うことは避けるとよいでしょう。

このように、Xperia 1 VIの放熱性能は、長時間の高負荷処理においても安定したパフォーマンスを発揮できるレベルに達しています。特に、カメラ撮影やゲームプレイなど、高負荷な処理を頻繁に行うユーザーにとって、この放熱性能は大きなメリットとなるでしょう。

カメラアプリの使い勝手と操作性

Xperia 1 VIでは、カメラアプリが大きく刷新されました。従来の「Photography Pro」「Videography Pro」「Cinematography Pro」といった専門的なアプリが「カメラ」という一つのアプリに統合され、より直感的な操作が可能になっています。

この新しいカメラアプリの使い勝手と操作性について、詳しく見ていきましょう。

まず、カメラアプリの起動方法は従来通り、以下の3つの方法があります。

- ホーム画面のカメラアイコンをタップ:最も一般的な起動方法です。

- 電源ボタンを2回押す:画面がオフの状態でも素早くカメラを起動できます。

- シャッターボタンを長押し:物理シャッターボタンを長押しすることで、どの画面からでもカメラを起動できます。

カメラアプリを起動すると、画面下部に丸いシャッターボタンが表示され、一般的なスマートフォンカメラのような操作感になっています。これは、従来のXperiaカメラアプリと比較して、より直感的で使いやすいUIと言えるでしょう。

ズーム操作も大きく変わり、従来の焦点距離表示(16mm、24mm、85-170mmなど)から、一般的な倍率表示(0.7倍、1倍、3.5倍、7.1倍など)に変更されています。これにより、カメラに詳しくないユーザーでも、どの程度ズームされているかが直感的に理解できるようになりました。

モード切り替えは画面を左右にスワイプするだけで簡単に行えます。主なモードには以下のようなものがあります。

- BASIC:通常の写真撮影モードで、AIが自動的に最適な設定を選択します。

- VIDEO:動画撮影モードで、解像度やフレームレートの切り替えも簡単に行えます。

- SLOW:スローモーション撮影モードで、最大120fpsの高フレームレート撮影が可能です。

- BOKEH:背景をぼかした写真を撮影できるポートレートモードです。

- PRO:従来の「Photography Pro」のような専門的な設定が可能なモードです。

特に注目すべきは「PRO」モードです。このモードでは、ISO感度、シャッタースピード、ホワイトバランス、フォーカスなどを手動で調整できます。また、RAW形式での撮影も可能で、後処理の自由度が高い写真を撮ることができます。

露出補正も使いやすくなっており、画面下部に常駐するバーをスライドさせるだけで簡単に調整できます。これは、明るさの微調整が頻繁に必要な屋外撮影などで特に便利です。

また、物理シャッターボタンの使い勝手も向上しています。Xperia 1 VIでは、シャッターボタンが従来モデルより大型化され、押し心地も改善されています。半押しでフォーカスを合わせ、全押しで撮影するという一眼レフカメラのような操作感は、Xperiaシリーズの伝統的な特徴です。

さらに、AIによる被写体認識機能も強化されています。人物や動物を自動的に検出し、目にピントを合わせる「リアルタイムアイAF」は、ポートレート撮影で特に威力を発揮します。また、動いている被写体を追跡する「リアルタイムトラッキング」も精度が向上しており、スポーツや子どもの撮影などで役立ちます。

ただし、新しいカメラアプリにも改善の余地はあります。例えば、一部のユーザーからは「設定項目が深い階層に隠れている」「プロモードとベーシックモードの切り替えがもっと簡単だとよい」といった声も聞かれます。

また、カメラアプリの起動速度については、競合製品と比較してやや遅い印象があります。特に、電源ボタンを2回押して起動する場合、表示されるまでに若干のタイムラグがあることがあります。

さらに、サードパーティアプリでのカメラ性能に関する課題も指摘されています。TelegramやWhatsAppなどのSNSアプリでは、カメラのパフォーマンスが本来の性能より低下する傾向があります。これは、これらのアプリがXperiaの高度なカメラ機能を十分に活用できていないことが原因と考えられます。SNSでの写真共有が多いユーザーは、一度カメラアプリで撮影してから共有するという手順を踏む必要があるかもしれません。

それでも、総合的に見れば、Xperia 1 VIのカメラアプリは使いやすさと機能性のバランスが取れており、初心者からプロフェッショナルまで幅広いユーザーに対応できる設計になっていると言えるでしょう。特に、従来のXperiaユーザーからは「使いやすくなった」という評価が多く聞かれます。

このように、Xperia 1 VIのカメラアプリは、専門性と使いやすさを両立させた優れたインターフェースを提供しています。カメラ性能の高さと相まって、スマートフォン写真の可能性を広げる存在と言えるでしょう。

ディスプレイの品質とPWM問題

Xperia 1 VIのディスプレイは、前モデルから大きく仕様が変更されました。4K解像度からFHD+へと変更され、アスペクト比も21:9から19.5:9へと変わりました。ここでは、ディスプレイの品質と、一部のユーザーから指摘されているPWM(パルス幅変調)の問題について詳しく見ていきましょう。

まず、ディスプレイの基本スペックを確認しておきましょう。Xperia 1 VIは6.5インチのOLEDディスプレイを搭載し、解像度はFHD+(2340×1080ピクセル)、リフレッシュレートは1~120Hzの可変式となっています。最大輝度は1,300ニットに達し、前モデルと比較して約50%明るくなっています。

この明るさの向上により、屋外での視認性が大幅に改善されました。特に、直射日光の下でもディスプレイの内容が見やすくなっており、カメラのファインダーとして使用する際にも大きなメリットとなっています。

また、色再現性も優れており、「Powered by BRAVIA」技術により、映画や写真などのコンテンツを鮮やかに表示します。特に、ソニーのBRAVIAテレビと同様の画像処理技術を採用しており、自然な色合いと豊かなコントラストを実現しています。

解像度が4KからFHD+に下がったことについては、肉眼での違いはほとんど感じられないという評価が多いです。むしろ、可変リフレッシュレートの採用により、スクロールの滑らかさやバッテリー持続時間の向上といったメリットの方が大きいと言えるでしょう。

しかし、Xperia 1 VIのディスプレイには一つ大きな問題が指摘されています。それが「PWM(パルス幅変調)」の問題です。PWMとは、OLEDディスプレイの明るさを調整するために使用される技術で、画面の点滅を高速で繰り返すことで明るさを制御します。この点滅の周波数が低いと、一部の人には目の疲れや頭痛などの症状を引き起こす可能性があります。

Xperia 1 VIでは、前モデルと比較してPWM値が高くなっており(つまり、点滅の周波数が低くなっており)、PWMに敏感なユーザーにとっては不快感を感じる可能性があります。特に、画面の明るさを下げた状態で長時間使用すると、目の疲れを感じやすくなるという報告があります。

この問題に対処するためには、以下のような方法が考えられます。

- 画面の明るさを高めに設定する:PWMの影響は明るさを下げた時に顕著になるため、可能な限り明るめに設定するとよいでしょう。

- ブルーライトカットモードを使用する:「ナイトライト」機能を有効にすることで、目への負担を軽減できる場合があります。

- 使用時間を制限する:長時間の連続使用を避け、定期的に目を休ませることも重要です。

ただし、PWMに非常に敏感な方にとっては、これらの対策でも不十分な場合があります。そのような方は、購入前に実機を試用してみることをおすすめします。

総合的に見れば、Xperia 1 VIのディスプレイは明るさと色再現性に優れ、日常使用では十分な解像度を持っています。PWMの問題はあるものの、多くのユーザーにとっては気にならないレベルであり、屋外での視認性向上というメリットの方が大きいと言えるでしょう。

ソフトウェアの安定性と最新アップデート

Xperia 1 VIは、Android 14をベースとしたソニー独自のUIを搭載しています。ここでは、ソフトウェアの安定性と最新のアップデート情報について詳しく見ていきましょう。

まず、ソフトウェアの安定性については、発売初期のモデルでは一部のバグや不具合が報告されています。例えば、カメラアプリが突然終了する、特定の条件下でバッテリーの消費が早くなる、Wi-Fi接続が不安定になるといった問題が一部のユーザーから報告されています。

これらの問題の多くは、ソフトウェアアップデートによって順次修正されていますが、新しいモデルであるため、まだ「生」の部分が残っているという印象です。ただし、日常使用において致命的な問題はなく、多くのユーザーは安定した動作を報告しています。

ソニーは定期的にセキュリティパッチやバグ修正のアップデートを配信しており、発売後も継続的な改善が行われています。特に、カメラ性能や電力管理に関するアップデートが重点的に行われており、使用感は徐々に向上しています。

また、Xperia 1 VIは3回のOSアップデートと4年間のセキュリティアップデートが保証されています。つまり、Android 15、16、17まで確実にアップデートされ、2028年頃までセキュリティ面でのサポートが継続される予定です。これは、長期間使用することを前提としたユーザーにとって安心材料となるでしょう。

最新のアップデートでは、AI機能の強化も行われています。例えば、「かこって検索」(Circle to Search)機能が追加され、画面上の任意の対象物を囲むだけで、その情報を検索できるようになりました。また、「鼻歌楽曲検索」機能も追加され、曲を流したり、鼻歌から曲を検索できるようになっています。

さらに、「翻訳機能」も強化され、画面に写っているテキストを一括して別の言語に翻訳表示できるようになりました。これらの機能は、競合製品と比較するとやや遅れての実装となりましたが、使い勝手は良好です。

ソニー独自の機能としては、「サイドセンス」や「マルチウィンドウスイッチ」などがあります。サイドセンスは画面端をダブルタップすることで、よく使うアプリやマルチタスク機能にアクセスできる機能です。マルチウィンドウスイッチは、2つのアプリを画面分割で表示する際に便利な機能で、よく使う組み合わせを保存しておくこともできます。

バッテリー管理機能も充実しており、「バッテリーケア」と「Xperia適応充電」により、バッテリーの長寿命化をサポートしています。バッテリーケアは充電を80%で一時停止し、使用直前に100%まで充電する機能で、バッテリーへの負担を軽減します。Xperia適応充電は、ユーザーの充電パターンを学習し、最適なタイミングで充電を完了させる機能です。これらの機能により、4年間バッテリーが良好な状態を維持することが期待できます。

総合的に見れば、Xperia 1 VIのソフトウェアは、一部の初期不具合はあるものの、基本的には安定しており、独自の便利機能も充実しています。また、長期間のアップデートサポートにより、将来的な安心感も高いと言えるでしょう。ただし、AI機能については競合製品と比較するとまだ発展途上の部分もあり、今後のアップデートによる強化が期待されます。

まとめ:Xperia 1 VIの総合評価

ここまでXperia 1 VIの様々な側面を詳しく見てきましたが、最後に総合的な評価をまとめてみましょう。Xperia 1 VIは、ソニーのフラッグシップスマートフォンとして、どのような位置づけにあるのでしょうか?

まず、Xperia 1 VIの最大の強みは以下の3点に集約されます。

- 優れたカメラシステム:85-170mmの可変光学ズームを含む高性能カメラシステムは、スマートフォン写真の可能性を広げます。

- 驚異的なバッテリー持続時間:動画再生で約36時間という長時間駆動は、日常使いの安心感につながります。

- 拡張性と使いやすさ:3.5mmイヤホンジャックやmicroSDカードスロットなどの拡張性と、刷新されたカメラUIによる使いやすさの向上が、ユーザー体験を豊かにします。

一方で、以下のような課題も残されています。

- 高価格:フラッグシップモデルとしては競合製品と同等ですが、一般的なスマートフォンと比較すると高価格です。

- AI機能の少なさ:競合製品と比較してAI機能が少なく、一部機能は後からのアップデートとなっています。

- 解像度の低下:4KからFHD+への解像度変更は、バッテリー持続時間向上のためとはいえ、一部ユーザーにとっては後退と感じられる可能性があります。

- PWM問題:ディスプレイのPWM値が高く、敏感なユーザーには目の疲れを引き起こす可能性があります。

- サードパーティアプリでのカメラ性能:SNSアプリなどでのカメラパフォーマンスが本来の性能より低下する傾向があります。

- 付属品の不足:充電ケーブルなどの付属品が同梱されておらず、別途購入する必要があります。

これらを総合的に判断すると、Xperia 1 VIは「実用性を重視したプレミアムスマートフォン」と位置づけることができるでしょう。従来のXperiaシリーズが持っていた「尖った個性」は若干抑えられていますが、その代わりに日常使いの快適さが大幅に向上しています。

特に、カメラ性能とバッテリー持続時間の両立は、多くのユーザーにとって魅力的なポイントです。写真撮影を楽しみたい方や、充電の心配なく1日以上使いたい方には、非常におすすめできるスマートフォンと言えるでしょう。

また、3回のOSアップデートと4年間のセキュリティアップデートが保証されているため、長期間使用することを前提とした設計になっています。短期間で機種変更するのではなく、3〜4年以上使い続けることを考えているユーザーにとっては、その価値は十分にあると言えるでしょう。

ただし、最新のAI機能を重視する方や、極端な軽量さを求める方、あるいは予算を重視する方にとっては、他の選択肢も検討する価値があります。また、PWMに敏感な方は、購入前に実機を試用してみることをおすすめします。

最終的には、自分のニーズや使用目的に合ったスマートフォンを選ぶことが重要です。Xperia 1 VIは、カメラ性能とバッテリー持続時間を両立させた、バランスの取れたプレミアムスマートフォンとして、多くのユーザーに満足を提供できる製品と言えるでしょう。

Xperia 1 VIは、ソニーがスマートフォン市場で独自の存在感を示し続けるための重要な一歩となっています。従来のXperiaファンを満足させつつ、新たなユーザー層にもアピールできる製品として、今後の展開が期待されます。

参考文献

本記事の作成にあたり、以下の情報源を参考にしました。

- ソニー公式サイト Xperia 1 VI製品ページ

- GSMArena Xperia 1 VIレビュー

- 各種テクノロジーメディアのレビュー記事

- Xperia 1 VIユーザーのレビューやフィードバック

- ソニー公式発表資料

情報は記事執筆時点のものであり、ソフトウェアアップデートなどにより、一部機能や仕様が変更される可能性があります。最新情報は公式サイトや正規販売店でご確認ください。